Silvia del Villard y la polémica del folklore

Ailish F. Quiñones Rivera

Graduate Student, Ethnomusicology, University of Texas at Austin

PRAC Summer Mellon Intern, 2025

¿Qué es “Folklore”? Esto es una pregunta muy amplia que requiere analizar el uso de esta palabra a través de la historia. Para ser sincera, nunca cuestioné el uso de esta palabra hasta mi primer año de doctorado en la Universidad de Texas. En una clase de musicología estaba presentando un documento que encontré en el archivo Harry Ransom Center que hablaba de “Folklore Puertorriqueño”. Este documento no se limitaba al folklore musical, sino también al folklore culinario, medicinal, entre otros. Mientras discutía el documento con mis compañeros, utilizaba la palabra libremente. Mi profesora me llamó la atención y cuestionó la manera en que estaba utilizando la palabra. “Tenemos que entender que esta palabra es un poco problemática, ¿no?” Estaba confundida. “Folklore” es una palabra que escuchaba y leía frecuentemente en Puerto Rico (“Los estilos musicales folklóricos de Puerto Rico.”, 2025; “Puerto Rico’s Culture: Folklore”, 2024). Entonces, ¿qué connotación negativa podría tener esta palabra dentro del contexto puertorriqueño?

Comencé mi internado en el Archivo General con esta inquietud. El comienzo del internado coincidió con el comienzo de la Residencia de Bad Bunny, un evento que ha causado el incremento de la palabra “folklore” en el dialecto puertorriqueño (“Why Are Latin Music Stars Embracing Folk in New Albums?”, 2025; Associated Press, 2025; HuffPost 2022; Sayre, 2025) Con mi inquietud ante la palabra folklore después de la conversación con mi profesora y el comienzo del resurgimiento del “folklore puertorriqueño” gracias a la residencia de Bad Bunny, consideré que este era el momento perfecto para ver como esta palabra se utilizaba dentro del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

La palabra folclor y sus variantes (folklor, folklore, folclore) se encuentran esparcidas a través del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Desde el Archivo de Música –en programas musicales, tesis, revistas– hasta en colecciones de educadores dentro del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Desde los 1930 autores como Emilio S. Beleval, Francisco López Cruz, Tomás Blanco, Monserrate Deliz, Elisa Távarez, María Cadilla de Martínez y Enrique Laguerre han estado en búsqueda de solidificar las costumbres y tradiciones que definen el “folclor” puertorriqueño. Como podemos imaginarnos, lo que se consideraba folclor en la década de los 1930 a 1950 no es necesariamente lo que consideramos folclor hoy.

La palabra “folklore” fue utilizada por primera vez por William Thoms en 1826 ,refiriéndose a “creencias y costumbres tradicionales de la gente común”. Mientras que Thoms utilizó esta palabra refiriéndose a las costumbres de comunidades pobres y analfabetas, más recientemente la palabra se utiliza para referirse a un grupo de personas que expresan una identidad en común que es transmitida a través de una tradición (Dundes p. 13). Este cambio de significado debido al contexto social donde se utiliza la palabra es conocido como un “cambio semántico”. A mi entendimiento, la palabra folclor en el contexto de Puerto Rico ha tenido una “ampliación del significado” – fenómeno donde una palabra con significado restringido pasa a ser utilizada de una manera más amplia (https://www.elbolsillodelazarillo.com/2023/03/los-cambios-semanticos.html). Aunque la definición de la palabra folklore ha cambiado a través de los años y en Puerto Rico no se utiliza de manera despectiva, en el círculo académico es común que se utilice para referirse a culturas externas a una cultura predominante. Por ejemplo, la disciplina de etnomusicología fue creada para estudiar las tradiciones y costumbres de culturas dentro del género de “World Music”. Este género ha resultado ser un poco problemático ya que parte de un pensamiento eurocéntrico en donde la música de Europa es vista como universal. Como consecuencia, la música creada fuera del círculo eurocéntrico es catalogada como “Música del Mundo”. La música de este género era vista como “exótica” por el mero hecho de ser creada fuera de Europa. Esta idea de exotismo resultará importante más adelante en este blog.

Al comenzar el internado, me propuse consultar todas las fuentes posibles encontradas en el Instituto de Cultura Puertorriqueña que hablaran de “folklore puertorriqueño”. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que esto resultaría imposible. Entre todos los recursos disponibles — desde las Revistas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, revistas académicas, la colección de Monserrate Deliz, Sylvia Del Villard, los programas musicales dentro del Archivo de Música, los recursos de la Biblioteca Nacional – analizarlos dentro de un tiempo limitado no sería posible. Al recopilar toda esta información terminé con más de 200 imágenes escaneadas que utilizan e interactúan con la palabra “folklore”. Por esta razón, este blog se enfocará en cuatro fuentes de suma importancia dentro del Instituto de Cultura Puertorriqueña: una pequeña colección de Sylvia del Villard, elementos de la colección Monserrate Deliz, un folleto titulado “folklore” en el Archivo Vertical de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, y los programas musicales de conciertos auspiciados por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. ¿Qué géneros musicales se incluyen dentro de estos recursos que hablen de “Folklore Puertorriqueño”? ¿Hay alguna diferencia en la interpretación de artistas y académicos? Estaremos navegando estas preguntas a través de las colecciones y recursos mencionados previamente.

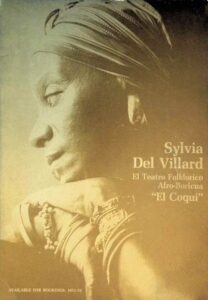

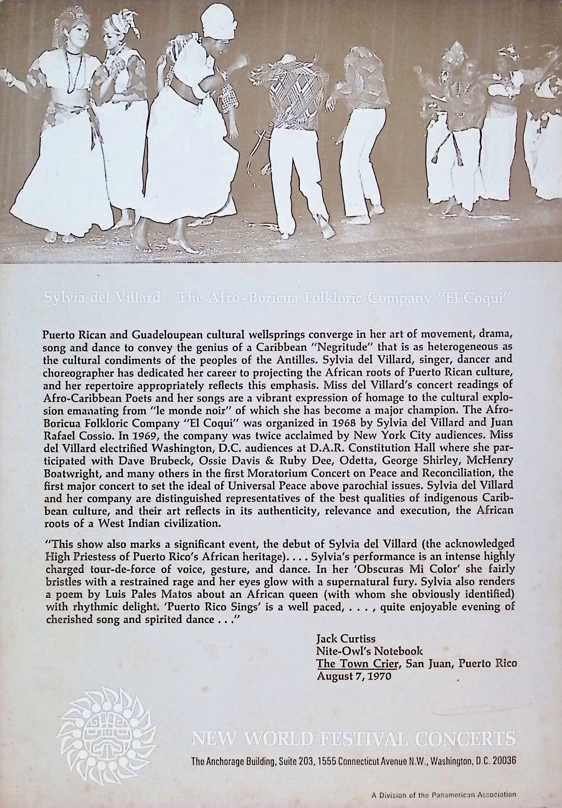

Gracias a la dirección del Dr. Lauria Santiago, me topé con una caja que contiene una pequeña colección de la artista multidisciplinaria Sylvia Del Villard. Sylvia del Villard fue activista, cantante, bailarina y coreógrafa que dedicó su vida a exaltar la herencia africana en la cultura puertorriqueña. Nació el 28 de febrero de 1928 en Santurce, Puerto Rico (Guzmán 2020). En 1968, sus esfuerzos se convirtieron en la creación de la primera compañía de teatro Afro-Boricua “El Coquí”. En 1989 Del Villard presentó su conferencia titulada “Racism in the Puerto Rican Nation” (Racismo en la Nación Puertorriqueña) en el simposio Black Woman in the Americas. A través de su carrera Villard se mantuvo firme en sus creencias, a menudo criticando a las personas por sus acciones anti-Negritud en Puerto Rico. Sylvia del Villard colaboró múltiples veces con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, creando coreografías para “Areyto: Ballet Folklórico” y ofreciendo clases que exaltaban la cultura africana y su influencia en Puerto Rico.

Desde un principio, Sylvia divisó la necesidad de resaltar la influencia africana en la cultura puertorriqueña. Para contrarrestar el movimiento anti-Negritud en Puerto Rico — siendo frecuentemente atacada por grupos políticos — Sylvia presentaba la raza negra como la más importante dentro de la cultura puertorriqueña. En la colección de Sylvia del Villard es muy común la presencia de la palabra folklore. Diría que dentro de la mayoría de su trabajo – incluyendo el título de su empresa y teatro “El Coquí” – la palabra folklore está presente. En la Figura 2, podemos ver cómo el teatro “El Coquí” era presentado como un Teatro Folklórico Afro-Boricua que “busca enaltecer los conocimientos y costumbres de Afro-Puertorriqueños”. La palabra folklore aparece junto a títulos de obras y bailes (Figura 3), programas musicales, y correspondencia. ¿Por qué Sylvia sentía importante posicionar su arte como “folklórico”? ¿Es problemático el uso de la palabra folklore en este contexto?

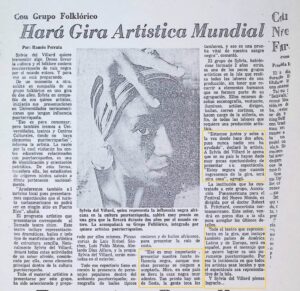

Dentro de las metas de Sylvia del Villard estaba resaltar la negritud en Puerto Rico. Sus experiencias estudiando en Tennessee, Nueva York y en Puerto Rico la llevaron a la conclusión de la agenda anti-negra presente en la sociedad puertorriqueña y en el mundo. En la figura 5 podemos encontrar una entrevista donde Sylvia del Villard menciona “que nadie nos ha ayudado”, enfatizando que se le han dado muy pocas oportunidades de presentar su espectáculo en la Isla.

Varios musicólogos y etnomusicólogos han anulado la idea de que los géneros musicales en Puerto Rico solamente representan una de tres razas: africana, indígena o española. Por ejemplo, en el siglo 19 la danza era criticada y rechazada por la clase elite por sus movimientos “voluptuosos” asociados con la cultura africana (Quintero Rivera 2024). Sin embargo, después de la invasión norteamericana se creó un plan para solidificar la cultura puertorriqueña. Esto consistió en unir elementos de tres razas– la africana, la indígena y la española – para poder crear una jerarquía. Dentro del esquema creado por instituciones gubernamentales en los 1950, las tres razas tenían elementos distintivos que aportan a la puertorriqueñidad (Dávila 1997). En la Figura 6 podemos ver una descripción del emblema del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En la descripción podemos ver cómo la aportación de cada raza es representada de manera tangible: la aportación indígena se refleja en la agricultura, la española en la gramática, y la africana en el tambor y el machete. La única vez que se utiliza la palabra “folklórica” relacionada a las tres razas es cuando se describe la aportación africana en Puerto Rico. ¿Difiere este uso de la manera que Sylvia del Villard utiliza la palabra para representar su trabajo como artista?

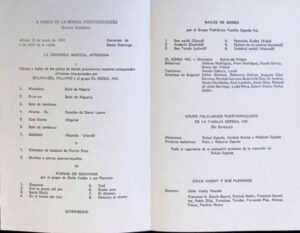

En el contexto institucional, ¿por qué se utilizaría la palabra “folklore” solo cuando se describe la aportación africana en Puerto Rico? Encuentro que hay una diferencia en cómo Sylvia del Villard utiliza la palabra folklore para representar su trabajo a la manera en que instituciones gubernamentales utilizaban la palabra. En el caso de Sylvia del Villard, veo el uso de la palabra folklore como un acto de retomar poder y centralizar costumbres y aspectos de la cultura africana. Poniendo la herencia africana en el centro de su discurso, trataba de irse en contra del discurso predominante que trataba de minimizar esta aportación. La herencia africana recibía menos atención que la herencia indígena y española. Al analizar los programas musicales encontrados dentro del Instituto de Cultura de Puertorriqueña, eran pocos las presentaciones de Bomba, Plena, y Salsa que se presentaban en estos eventos. En la Figura 7 y Figura 8, se encuentran dos programas musicales de las Fiestas de la Música Puertorriqueña donde se enfatiza la música afropuertorriqueña. La cantidad de programas relacionados a géneros populares afro-puertorriqueños era significativamente menos que los programas que presentaban números del mundo clásico musical.

El crecimiento en popularidad de ritmos y canciones afropuertorriqueñas resultó en reacciones violentas llenas de miedo de las clases elites en Puerto Rico. Estas reacciones fueron vividas por Sylvia del Villard cuando múltiples vecinos la demandaron para remover su teatro Afro-Boricua “El Coquí” ubicado en el Viejo San Juan. Para contrarrestar este miedo a la presencia musical negra por la sociedad puertorriqueña, establezco que Sylvia Del Villard vio necesario comenzar a educar a la población puertorriqueña sobre la aportación africana en nuestra cultura desde la raíz, utilizando el idioma que era común entre las clases elites – el folklore. Por esta razón entiendo que la presencia de la palabra folklore en programas musicales del Instituto de Cultura de Puerto Rico era un acto político. Sylvia Del Villard quería conllevar que el folklore no solo le pertenecía a las aportaciones blanqueadas transmitidas por las instituciones gubernamentales – como la música jíbara y la danza – sino que la africanidad también era parte del folklore puertorriqueño.

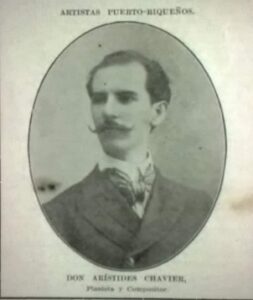

Como he mencionado, en el proceso de aceptar la danza puertorriqueña como género representativo de la sociedad y cultura en Puerto Rico, resultó muy decepcionada por el crecimiento en popularidad de la música afro-puertorriqueña. Esto no solo fue vivido por Sylvia de Villard, sino que también se vio en comunicados de prensa. En la colección de Monserrate Deliz encontré varios escritos relacionados al folklore puertorriqueño que se enfocaban en el género de la danza. Monserrate Deliz fue una educadora musical que defendió la danza puertorriqueña como elemento crucial en la cultura puertorriqueña. En los momentos que hacía este trabajo, la danza aún era criticada, especialmente por músicos como Arístedes Chaviet (Figura 9). Los esfuerzos de Deliz fueron sumamente importantes para colocar a la danza, años después, en una posición de respeto. En su colección se encuentran los esfuerzos de comenzar el primer Festival de la Danza Puertorriqueña en Puerto Rico celebrado el 27 de mayo de 1938. Sus trabajos fueron cruciales durante el cambio de mandato entre España y Estados Unidos cuando se trataba de definir la cultura puertorriqueña.

Aceptar la danza puertorriqueña como género musical autóctono en Puerto Rico, significó que géneros como la bomba y la plena fueran criticados por la clase élite. Dentro de la colección de Monserrate Deliz encontré unos cortes de periódico de Arturo Somhano. Arturo Somohano fue músico, pianista y director de la Orquesta Filarmónica de San Juan. Ha sido descrito como “un importante promotor del folklore puertorriqueño” (https://prpop.org/biografias/arturo-somohano/) . En su artículo titulado “Puerto Rico y su música” recuerda los tiempos cuando la danza estaba en su apogeo. En el ensayo se puede leer la apreciación que tiene Somohano por el género musical de la danza, respeto que debería tener. Aún así, hacia el final de su ensayo implica que el declive del género musical ha sido causado por las “composiciones importadas revestidas de un ropaje voluptuosamente africano.” (Figura 11). Describe esta “música importada proveniente de los africanos” como “una algarabía infernal con sonidos incoherentes que existen al que los oye a cometer locuras” (Figura 11ª).

A esto se enfrentaba Sylvia del Villard en la década de los 60 cuando buscaba crear un espacio para la cultura Afro-Puertorriqueña. En un momento donde el folklore solo era lo derivado de la herencia española e indígena, Del Villard estableció como meta que la herencia africana también fuera vista como esencial en la cultura puertorriqueña. Lamentablemente, los esfuerzos de Sylvia han pasado desapercibidos en Puerto Rico. Al buscar información de Sylvia a través de varias fuentes, la mayoría de las reseñas exaltando su aportación son de entidades norteamericanas, especialmente de la comunidad afroamericana. En Puerto Rico, aunque recibía cobertura mediática, muchas veces sus presentaciones eran vistas como exóticas. Como mencioné al principio de este blog, el exotismo se presenta comúnmente cuando autores hablan de situaciones que consideran fuera de lo “normal” a su situación. Como expliqué, el género de World Music nace para describir géneros musicales fuera del género clásico eurocéntrico que predomina hasta el día de hoy. Algo similar entiendo que comienza a ocurrir con Sylvia del Villard.

Las diferentes interpretaciones mediáticas de Sylvia del Villard no minimizan la gran aportación, esfuerzo y trabajo que Sylvia del Villard logró en su vida. Al día de hoy continúa siendo la primera mujer en emprender y lograr abrir el primer Teatro Folklórico Afro-Boricua. Viajó el mundo con sus presentaciones en un tiempo donde en su isla no apreciaba el valor de su arte. El uso de la palabra folklore por Sylvia es uno de empoderamiento. Mientras a sus alrededores la herencia africana se posicionaba como un elemento del pasado, Sylvia mostraba que la herencia africana se vive y sigue evolucionando en el presente.

No hay una manera correcta (o más bien, incorrecta) de utilizar la palabra folklore. Como hemos visto en este blog, la interpretación de esta palabra varía no solo en el tiempo, sino también por el grupo que la utiliza. Es necesario entender que el significado de lo que representa el “folklore” puertorriqueño cambia de acuerdo a la sociedad. De la misma manera, géneros y tradiciones como la bomba, la plena, la danza, el seis, el mundillo, la creación de pavas, también cambian debido a las necesidades de la sociedad puertorriqueña. Éstos géneros y tradiciones son herramientas para comunicar nuestro entorno: la felicidad, la tristeza, el enojo, y el empoderamiento. En el caso del Villard, utilizó la palabra “folklore” para brindar atención a la cultura Afro-Puertorriqueña – cultura que en su momento (y al día de hoy) se posiciona en tercer lugar en comparación con la herencia española e indígena. Vemos los poderes y fuerzas contra las cuales Sylvia del Villard se enfrentó: personas como Somohano que veían la cultura africana y su influencia en Puerto Rico como “infernal”. Con este escrito, espero que recordemos que el esfuerzo de artistas Afro-Puertorriqueñxs no es algo que apareció de la noche a la mañana. El esfuerzo por destacar la negritud dentro de la cultura puertorriqueña ha estado presente en la música desde mucho antes de 2025 con artistas como Rafael Cepeda, la familia Ayala, Rafael Cortijo, Ismael Rivera, Angela Cepeda, Roberto Clemente, entre muchos otrxs que utilizaban su arte y oficio para representar a la comunidad afro-puertorriqueña. Discursos que enfatizan que el crecimiento en popularidad de la afropuertorriqueñidad se ha dado recientemente eliminan las aportaciones de Sylvia del Villard que batallaban por ocupar su espacio representativo en Puerto Rico. Es crucial mantener el legado e historia de artistas y activistas como Del Villard, que nos dejaron tanto que aprender.

Que viva la música afro-caribeña.

Bibliography

Associated Press. 2025. “Bad Bunny opens Puerto Rico residency showcasing island’s folklore, denouncing gentrification.” CBS News, 12 de julio de 2025. Consultado el 12 de agosto de 2025.

Dávila, Arlene. 1997. Sponsored Identities: Cultural Politics in Puerto Rico. Philadelphia: Temple University Press.

Guzmán, Will. 2020. “Sylvia del Villard (1927–1990)”. BlackPast.org. Publicado el 10 de octubre de 2020. Consultado el 18 de agosto de 2025.

HuffPost. 2022. “Bad Bunny, Folk Artist, Puerto Rico”. HuffPost. Consultado el 11 de agosto de 2025.

“Los estilos musicales folklóricos de Puerto Rico.” Conservatorio de Artes del Caribe. Accessed August 11, 2025.

Sayre, Anamaria Artemisa. 2025. “Embracing a more traditional sound, Bad Bunny strikes a chord in Puerto Rico”. NPR, 7 de abril de 2025. Consultado el 11 de agosto de 2025.

“Puerto Rico’s Culture: Folklore”. Welcome to Puerto Rico!. Consultado el 11 de Agosto de 2025.

Quintero Rivera, Mareia. 2024. “Identity debates and symbolic capital: Cultral policies around traditional Puerto Rican music.”. In Made in Puerto Rico: Studies in Popular Music. edited by Viera -Vargas, H.R., Ruiz-Caraballo, N., Montes-Pizarro, E.L., Bofill-Calero, J.O., & Allende-Goitía, N.

“Why Are Latin Music Stars Embracing Folk in New Albums? Rosalía, Karol G, Peso Pluma, Bad Bunny…”. 2025. LOS40.us, 19 de junio de 2025. Consultado el 11 de agosto de 2025.