Una década inquieta: Introducción al libro de Actas del Comité de San Juan del Partido Republicano Puro, 1928-1932

Silvia Álvarez Curbelo

Profesora Emerita, Universidad de Puerto Rico

Academica numeraria, Academia Puertorriquena de la Historia

Documento Encontrado:

Actas de el Partido Republicano Puro Capitulo de San Juan, 1928-1932, Archivo General de Puerto Rico

Opacada por una enrarecida y fiera década del 1930 y sus motores significantes: dos formidables huracanes (San Felipe en 1928 y San Ciprián 1932) y la Gran Depresión Mundial, la década de 1920 ha sido relegada por mucho tiempo en la historiografía sobre Puerto Rico. Por fortuna, nuevas investigaciones comienzan a revertir el curso, iluminando un entramado de extremos y fragmentaciones en los paisajes sociales, potenciado en gran medida por la Primera Guerra Mundial. Es una década inquieta.

Este ensayo introductorio analiza las actas del comité local de San Juan del Partido Republicano Puro correspondientes al período 1928-1932. Su importancia se antoja discreta como fuente histórica y en efecto lo es pero su examen, como la de otros documentos de la época, ayuda a disipar resistencias a investigar lo fraccionado y convulso. Ocurre lo mismo con el tipo de documento. Las Actas no registran el detalle de los debates sino las incidencias y acuerdos de las reuniones ordinarias y extraordinarias en este caso de una unidad dentro de un partido político. Sin embargo, proveen información valiosa sobre membresías y lideratos, las relaciones entre los grupos internos y del comité local, en este caso, con el comité territorial (instancia superior del partido a nivel insular) y con otros grupos externos, los grados de consenso y disenso, y claves para identificar los contextos amplios que matizan y condicionan fundamentos y acciones.

Otros archivos, especialmente los territoriales cuyo ámbito ocupa todo el país, podrían ayudar a afinar el escrutinio al permitir corroboraciones, comparaciones y correlaciones. De una misma manera, el examen de la prensa, tanto la doctrinal -especialmente los periódico El Tiempo y El Globo-, como la general. Los periódicos y revistas en esta década son una fuente imprescindible para calibrar la vida política. Poderosa, bien escrita, la prensa reporta con inteligencia y opina con perspicacia. Como es de esperar, los periódicos doctrinales que asumen la portavocía de un partido o tendencia dentro de un partido son más proclives a las parcializaciones y las más de las veces no admiten mucha desviación en los artículos de opinión y editoriales aunque mantienen un nivel profesional alto. Es conveniente, entonces, articular un mayor balance con los contenidos de los dos grandes rotativos –El Mundo y El Imparcial– que se adherían en términos generales a los cánones de “objetividad” e “imparcialidad” de la prensa moderna y reclamaban representar a “la opinión pública”.[1] Por lo pronto, el ensayo/guía de lectura que presentamos se ocupa de adelantar contextos y condicionantes que posibilitan una lectura más clara de un partido político que tendrá un protagonismo indiscutible en la próxima década en tanto constituye uno de los dos componentes de la victoriosa Coalición.

Contextos y condicionantes

-

Una breve danza de los millones

Tras la concesión colectiva a los puertorriqueños de la ciudadanía estadounidense y de reformas a la carta orgánica que gobernaba al territorio (1917) y la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, los ordenamientos estructurales y de comportamiento socio-cultural de Puerto Rico presentan perfiles complicados a tono con las transformaciones en el capitalismo mundial, la crisis del liberalismo y la irrupción imparable de la cultura de masas.

Una prosperidad que se extendió por unos pocos años luego del armisticio (1918) en la economía del azúcar y del tabaco – secuela de los precios protegidos durante la guerra- , estimuló un aumento en el gasto público en Puerto Rico, especialmente en infraestructuras viales, sistemas de riego, escuelas y acueductos durante gran parte de la década. Igualmente, se animó el gasto privado especialmente dentro de los sectores afluentes del país y sectores medios emergentes. Mucho de ese gasto se vertió en el consumo de bienes durables como automóviles y electrodomésticos y en construcciones de residencias, negocios, sedes cívicas y de entretenimiento.[2] Al igual que en Estados Unidos, los medios de comunicación y la publicidad fueron piezas esenciales para armar una economía de moda, innovación y mayor accesibilidad que amplió el universo de consumidores. Se abriría una brecha creciente entre la prosperidad aspirada y consagrada por las imágenes circulantes y las condiciones de posibilidad para alcanzarla en una economía como la puertorriqueña dependiente de los vaivenes de mercado internacional.

Con la recuperación de la producción de azúcar de remolacha en Europa tras el fin de la guerra, el mercado azucarero mundial comenzó a tender a la baja. La inestabilidad mantuvo en ascuas a los propietarios locales, especialmente a los medianos y pequeños, piezas menos autónomas en el mapa de la producción de exportación. La estructura de relaciones de dependencia permitió a las grandes corporaciones transferir más o menos impunemente el grueso de los costos de producción al estamento agrícola. Esteban Bird calcula que para las décadas de los 1920 y los 1930 el colono asumía el 72% de todos los costos de producir azúcar en Puerto Rico.[3] Los Diffie son aún más contundentes en sus cálculos y ponen la cifra en 89%: “He assumes all the risks of the season, cost of production, pays 12 per-cent interest on money borrowed to produce his crop and finally receives less for the cane than it cost him to produce it.” [4]

Sólo el régimen tarifario daba una ventaja al territorio de Puerto Rico cuya azúcar entraba libre al mercado de Estados Unidos. Además de la ventaja tarifaria, las grandes corporaciones de capital norteamericano y algunas criollas aseguraron beneficios relativamente altos mediante un mayor acceso al crédito, las radicación de recursos en los tribunales, la sub-tasación de sus propiedades y la evasión tributaria. El tabaco y el café sufrieron por igual de la inestabilidad de los mercados y de problemas de sostenibilidad crediticia y rentabilidad con respecto a los precios establecidos por los compradores.

Muy sucintamente he delineado el perfil que asumió el avance corporativo en Puerto Rico durante la década de los 1920 utilizando el ejemplo paradigmático de la central azucarera. El espectro de mecanismos utilizados por las corporaciones en su avance confirmó el amparo oficial al privilegio En su ruta, las corporaciones fueron asistidas por la impotencia de la administración y la jurisprudencia locales en promulgar y ejecutar leyes de limitación o reglamentación respecto a la conducta corporativa y por la disponibilidad de la Corte Federal y del Tribunal Supremo de Puerto Rico a desestimar cualquier recurso legal que desfavoreciera a las corporaciones.

Este paisaje enrarecido de relaciones de poder impactó con rango mayor a los trabajadores de los campos y a los obreros de las agro-industrias. Una ola de huelgas, parálisis de siembras e incertidumbre social se desató generándose un clima de desconfianza entre productores, intermediarios y trabajadores. La turbulencia en el agro es uno de los condicionantes para un arreglo político-partidista que tomó por sorpresa al país en 1924 y desestabilizó el sistema de partidos imperante en Puerto Rico desde 1898.

-

Los partidos políticos en los albores del siglo 20

En plena campaña electoral de 1940, Luis Muñoz Marín, líder de un partido político nacido dos años antes de la invasión de Puerto Rico por Estados Unidos, periodizó la historia del país en tres momentos: el de los patriotas emblematizado por la figura de Luis Muñoz Rivera (1859-1916); el de los políticos representado por la figura de “la mogolla” que había comenzado tras la muerte de su padre y el tiempo de la promesa que advendría, prefigurado por un pueblo constituido en el dolor, a partir del triunfo del Partido Popular Democrático en los comicios que se avecinaban.[5]

Por mucho tiempo, “la mogolla” caracterizó con sorna a la época entre las dos guerras mundiales, a los personajes y colectividades que dominaron el hiato histórico entre los dos Luises. En sintonía con la crisis que agravó los umbrales de miseria económica y social, el tablero político se fragmentó y se realineó de maneras inéditas.

La historia de los partidos políticos en Puerto Rico ilumina ciertos patrones que ayudan a entender la década de los veinte del pasado siglo y su sorpresiva transformación política en 1924. Para leer con mayor suficiencia el texto que nos ocupa, es preciso entender continuidades, puntos de inflexión y rupturas desde antes de la invasión y reconocer qué se sostuvo y qué cambió en los perfiles partidistas.

Propongo como punto de arranque a 1869 -año de desenlace de la Revolución Gloriosa-, cuando se extiende a Puerto Rico el Título I de la Constitución Española que habilita la creación de partidos políticos en la colonia. Dos tendencias ideológicas se institucionalizaron como partido entonces: el Partido Liberal y el Partido Conservador. Con diversos nombres recorrieron ambas propuestas el último tercio del siglo 19. El integrismo o sea la preservación de los intereses españoles en Puerto Rico y el incondicionalismo con respecto a la monarquía católica y al partido que gobernase en España constituyeron los pilares ideológicos de los conservadores. En cuanto a los liberales la línea de identidad es más interesante y compleja ideológicamente. Su momento más glorioso y que les costó mucho en represión fue en 1887 cuando una asamblea insular congregada en Ponce se decidió por la autonomía como su desiderátum a pesar de los deseos del prócer Román Baldorioty de Castro, ex diputado a las Cortes en 1870 que proponía un estatuto autonómico parecido al que Canadá obtuvo en 1867 de Inglaterra.

La última década del siglo 19 estuvo matizada por pugnas intestinas en el Partido Autonomista que se resuelven con un pacto concertado entre el gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta en España y el líder puertorriqueño Luis Muñoz Rivera. Los tiempos eran propicios para alcanzar la autonomía. Cuba, la joya de la corona imperial, ardía en rebelión desde 1895. En el seno del autonomismo, un sector significativo de republicanos liderados por José Celso Barbosa terminaron por aceptar el estatuto autonómico aún bajo un signo monárquico. Fue una autonomía in extremis. La Carta Autonómica es de noviembre de 1897, las elecciones constituyentes fueron el próximo febrero y el nuevo gobierno autonómico, en el que tenían carteras ministeriales Muñoz Rivera y Barbosa, se inauguró apenas semanas antes de que las tropas de Estados Unidos invadieran a Puerto Rico tras intervenir en la guerra de independencia cubana en abril de 1898. La soberanía española sobre Puerto Rico concluyó el 18 de octubre de 1898. Se iniciaba un nuevo régimen con un elenco de partidos que simultáneamente reavivaban antiguas rivalidades y asumían caminos divergentes en torno al destino del país.

Para desconcierto de todos, Estados Unidos optó por establecer un gobierno militar en la recién adquirida posesión. Excepto por la actividad de las partidas sediciosas que realizaron operativos de ajuste de cuentas con hacendados y comerciantes en su mayoría peninsulares, Puerto Rico inició un proceso de adaptación gradual y pacífico pero para nada fácil. La cotidianidad del casi millón de habitantes de la isla se vio afectada por muchas de las medidas económicas introducidas con relación a las tarifas, la moneda y las deudas sobre todo cuando se sumaron los efectos del severo huracán San Ciriaco en agosto de 1899. En ese ambiente movedizo – con una mezcla de ingenuidad, confianza en los designios de Estados Unidos y oportunismo- se re-constituyeron los partidos políticos y surgió uno nuevo: el Partido Obrero Socialista (1899) que seguía el programa adoptado en 1896 por su homónimo en Estados Unidos. Recién salido de la cárcel, Santiago Iglesias Pantín será su líder indiscutible hasta su muerte en 1939. Priorizando la organización sindical, el partido de los trabajadores no se convirtió en una fuerza electoral a tomar en cuenta hasta 1917.

Tanto José Celso Barbosa como Luis Muñoz Rivera abrazaron el nuevo dominio desde la admiración a Estados Unidos por su sistema de valores democráticos y por ser un avanzado de la modernidad. [6] Para el primero, el futuro de Puerto Rico era la anexión a Estados Unidos como estado federado; el paso previo era su constitución como territorio. La colectividad que dirigiría hasta su muerte en 1921 se llamaría Partido Republicano Puertorriqueño. Para el segundo, su primera visita a la nueva metrópolis en 1899 le había llevado a decir: “Vengo de un país cuya pujanza es el asombro del mundo”. Su visión sobre el futuro de Puerto Rico no era tan definitiva como la de Barbosa. A menudo describía a Estados Unidos como una república de repúblicas a la que la isla podía integrarse para alcanzar el ideal del “self-government”. Era un entendimiento un tanto romántico del federalismo que ya había mutado hacia un mayor nivel de centralización desde la Guerra Civil.

Con el nombre de Partido Federal la colectividad dirigida por Muñoz Rivera se impuso al Partido Republicano y su líder José Celso Barbosa en los primeros y últimos comicios bajo el gobierno militar. Las elecciones -sólo para elegir autoridades municipales-, fueron bautizadas como “las de los cien días”, y estuvieron atravesadas por el huracán San Ciriaco y numerosas irregularidades. Tres meses después el Congreso aprobó la Ley Foraker, una confusa carta orgánica para la nueva posesión. Pocas cosas se salvan de la Foraker, la más importante fue la eventual entrada libre de los productos de Puerto Rico al mercado norteamericano (algo que se consigue en 1901 después de un año pagando el 15% de arancel). En lo estatutario, Puerto Rico quedó sumido en dos limbos: el de la ciudadanía pues la ley orgánica nos define como ciudadanos de Puerto Rico bajo la protección de Estados Unidos y en el territorial porque no se incorpora la isla siguiendo el modelo tradicional de la Ordenanza del Noroeste con promesa de anexión permanente. Ciento veinticinco años a la fecha permanecemos como territorio no incorporado y con futuro incierto: “Pertenecemos a pero no somos parte de Estados Unidos”.[7]

Luis Muñoz Rivera se exilió en Nueva York en 1901 desde donde ataca a la Ley Foraker como tiránica y achaca su retirada política a “una banda que se titula el partido de las turbas”.[8] No regresará hasta enero de 1904 cuando se une a la campaña iniciada por Rosendo Matienzo Cintrón desde 1902 para lograr la unión de Puerto Rico en un solo partido.[9] Mediante asamblea realizada el 18 de febrero, se disuelve el Partido Federal y se constituye la nueva agrupación llamada igual que su propósito: Unión de Puerto Rico. En una efectiva maniobra, el programa de la nueva agrupación valida en su Base Quinta la estadidad e independencia como alternativas para obtener el supremo ideal que es el auto gobierno.

“Declaramos que entendemos factible que la Isla de Puerto Rico sea confederada a los Estados Unidos de la América del Norte, acordando que ella sea un Estado de la Unión americana, medio por el cual puede sernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos; y declaramos también que puede la Isla de Puerto Rico ser declarada nación independiente, bajo el protectorado de los Estados Unidos, medio por el cual también puede sernos reconocidos el self-government que necesitamos y pedimos.”[10]

A partir de las elecciones de 1904, la Unión copa u obtiene mayorías sustanciales en las elecciones para la Cámara de Delegados, la Comisaría Residente y las alcaldías. Con la Ley Jones en 1917, se agrega a este dominio electoral el Senado Insular, una de las reformas obtenidas en la nueva carta orgánica, que concede además la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños. [11]

Merecen destacarse dos puntos en esta historia de éxito del Partido Unión que habrá de extenderse hasta las elecciones de 1920. El primero es que la Unión incorpora en las elecciones de 1904 y 1906 (bajo la ley Foraker las elecciones se celebraban cada dos años) a candidatos afiliados a la Federación Libre de Trabajadores/Partido Obrero Socialista. La coexistencia fue, sin embargo, breve. La estrategia de Iglesias se inclinó hacia el fortalecimiento sindical como paso previo a la reinserción electoral que se logra en 1915 con el nombre de Partido Socialista y a un creciente acercamiento entre socialistas y republicanos. El segundo, que el núcleo ideológico de mayor debate en el partido Unión es la Base Quinta que finalmente desaparece de su plataforma de principios en 1922 y se discute la posibilidad de apoyar una primera versión de Estado Libre Asociado ( con el mismo nombre que el estatuto de 1952). Este desenlace abrirá las puertas por un lado, para la fundación del Partido Nacionalista en ese mismo año y, por el otro, al surgimiento dos años después de la Alianza Puertorriqueña.

-

La Alianza

La opinión pública en Puerto Rico daba por sentado un arreglo definitivo entre socialistas y republicanos para las elecciones de 1924. A inicios de marzo, El Imparcial aseguraba:

“Aun cuando nada oficial se ha dicho todavía que indique que los expresados organismos en minoría hayan firmado el pacto común, los hechos hablan claramente y más que los hechos, el indescriptible entusiasmo con que tanto la prensa republicana como la socialista anota en sus columnas las mutuas esperanzas de una cercana victoria…” [12]

Un pacto republicano-socialista había estado en el tapete político por algún tiempo. El crecimiento de los socialistas en las elecciones de 1920 no se podía obviar. En 1917, el partido obtuvo 24,468 votos; tres años después, más del doble. Si hubiese cuajado una coalición de republicanos y socialistas, como se intentó a comienzos de la década, el voto combinado de ambos partidos (122,985) se hubiese acercado peligrosamente al victorioso partido Unión (126,449).[13]

Pero la esperada conjunción no fue la noticia que hizo las primeras planas el 7 de marzo de 1924 cuando Antonio R. Barceló, el jefe unionista, y José Tous Soto, el líder republicano, regresaron de su viaje a Washington como parte de una Comisión Legislativa.[14] A pocos minutos de atracado el vapor Puerto Rico, los periodistas recibieron la primicia de un manifiesto dirigido al país por los líderes históricos.[15]

El Manifiesto afirmaba que la cuestión del status de Puerto Rico no preocupaba en la capital federal. La isla era un “territorio ya organizado” y asociado de forma permanente a los Estados Unidos mediante el vínculo de la ciudadanía. Planteaba el texto que para los “leaders” en la metrópolis el asunto del status era más un asunto académico y no un problema práctico. En el plano económico, la “reconciliación generosa” de los sectores sociales constituiría el mecanismo para resolver el problema agrario. Mediante un método que no era descrito, se evitaría la extensión del latifundio y se posibilitaría “el resurgimiento de la pequeña propiedad destinada a los llamados cultivos menores”.[16]

El anuncio y el texto desataron una verdadera tormenta política. La teoría conspirativa de que se trataba de un entendido fomentado por el presidente Coolidge, el Negociado de Asuntos Insulares y el Departamento de la Guerra era la explicación más cotizada. Esos poderes habrían ordenado que cesara toda exigencia sobre una resolución del status y que se frenara toda influencia socialista en el territorio. Lo último sintonizaba con el llamado “Red Scare” que arropaba a Estados Unidos, tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la instalación del socialismo en Rusia.

Dedicado al periodismo en Nueva York, Luis Muñoz Marín analizó, en artículo aparecido en el periódico socialista Justicia, el cuadro de opciones que se le presentaban al Partido Socialista ante el formidable adversario electoral que era la Alianza. Aconsejaba una coalición, es decir un arreglo con los republicanos disidentes como la alternativa más viable. El análisis de Muñoz Marín reiteraba la opinión de que la Alianza era, en última instancia, una fusión conservadora y anti-obrera del capital aun cuando se presentaba como un arreglo electoral en el plano inmediato:

“La maniobra de Tous-Barceló obedece, primero, a móviles inmediatos de conveniencia política, y, más que política, electoral; pero, en último término, esas conveniencias electorales que representan los líderes Barceló y Tous Soto…, son más bien manifestaciones del método minucioso y seguro que están empleando en Puerto Rico las grandes fuerzas que hoy moldean el porvenir mundial. En el mundo entero se califica la causa de la controversia…los hombres de propiedad se aferran al estado de cosas que creó sus privilegios y las garantiza; los hombres de trabajo se rebelan contra el estado de cosas que creó la actual forma de esclavitud y tiende a perpetuarla.”[17]

En el seno del partido Republicano, el aparente abandono de la estadidad y el giro “autonomista” que proclamaba el Manifiesto encontró seria resistencia. En corto tiempo el partido había sufrido una división tajante. La disidencia estaba encabezada por el poderoso vice-presidente republicano Rafael Martínez Nadal. Se consumó la división del partido de Barbosa en la asamblea celebrada en Mayagüez del 3-4 de mayo que se extendió hasta la madrugada del día 5. Así lo describe la portada de El Águila de Puerto Rico: “Una noche en vela: 130 votos a favor de la Alianza, 55 votos en contra, 14 ausentes y 2 votos abstenidos.”[18]

Los derrotados salieron del recinto y constituyeron el Partido Republicano Puro en la cercana Logia Washington. A su regreso a la capital -anota el historiador Gonzalo Córdova-, los esperaba una manifestación organizada por José Mauleón. El notorio personaje, al que se asocia con las llamadas turbas republicanas que perpetraron incidentes contra sedes y políticos del Partido Federal en 1900, reunió a cerca de 8,000 personas, según la prensa. En la Plaza de Colón, Martínez Nadal, designado presidente provisional, proclamó “un nuevo día de gloria” para la estadidad. Washington era el hombre simbólico, un nombre que anunciaba que un partido que así nacía siempre rendiría “culto a la libertad y a la democracia”.[19]

Antes de finalizar la actividad se anunció que al día siguiente, 9 de mayo, se fundaría el Comité Puro de San Juan. La asamblea dio comienzo con la entrada de Martínez Nadal acompañado por Santiago Iglesias. Echando a un lado antiguos malentendidos aunaron sus críticas contra el directorio de la Alianza por estar integrado sólo por acaudalados y profesionales sin representación de los trabajadores.[20] Dos argumentos principales se dinamizaron a partir de entonces: la traición al ideal de la estadidad por los republicanos que habían pactado con los unionistas para crear la Alianza y la refutación de que el Partido Socialista formaba parte de una conjura de la Tercera Internacional comunista. Como réplica, Martínez Nadal acusó a los líderes aliancistas Barceló y Tous Soto de “fascistas”, una acusación sorprendente cuando Mussolini apenas tenía dos años en el poder en Italia.[21]

-

Los Puros

Organizar al Partido Republicano Puro a nivel municipal como paso para constituir formalmente al Partido Republicano Puro a nivel isla fue “una ordalía larga” según Córdova.[22] No les favorecía la opinión prevaleciente en la capital federal de apoyo a la Alianza ni la animadversión de la administración del gobernador republicano Horace Towner en Puerto Rico. Más aún, los aliancistas lograron descalificar a los disidentes puros que pretendían reconocimiento como delegados en la convención nacional del Partido Republicano en Cleveland previa a las elecciones de 1924. Sólo uno de ellos, Roberto H. Todd, logró su acreditación. Había surtido efecto la acusación de que los puros estaban asociados al comunismo internacional.

No pareció amilanar a los puros tener tantas contrariedades. La descripción del Teatro Municipal engalanado, sede de la convención constituyente del Partido Republicano Puro el 8 y 9 de junio, condensa la hibridación cultural del nuevo partido: un gallo (Martínez Nadal era gallero) sería el emblema para la papeleta electoral; numerosas banderas de Estados Unidos adornaban la sala mientras que en el “palco escénico” colgaba la enseña republicana criolla de tres colores; un retrato de José Celso Barbosa (muerto tres años antes) y la fecha del 4 de julio que enlazaba la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776) y la fundación del primer partido de la estadidad en Puerto Rico por Barbosa (1899).

Poco después, se celebró la convención del Partido Socialista a la que asistieron prominentes líderes puros como Manuel Rossy y Roberto H. Todd. Los ataques a la recién constituida Alianza como un arreglo plutocrático se reiteraron en los oradores invitados. Sobre lo que calificaba como una crisis pública, el líder socialista Santiago Iglesias obtuvo de la asamblea el consentimiento unánime para pactar con los puros y luchar contra los “grandes intereses” en las elecciones de 1924. Una estrategia similar siguieron ambas colectividades en 1928. Si bien el triunfo de los aliancistas en 1924 fue claro, su victoria electoral en 1928 terminó siendo pírrica. Asolada por conflictos internos, la Alianza no pudo sostener un gobierno estable en dicho cuatrienio mientras la furias de San Felipe y del crash de 1929 se cebaban sobre “la isla azotada”.[23]

El gobernador Towner y la mayoría legislativa favorable al proyecto de la Alianza aprobaron una nueva Ley Electoral meses antes de los comicios de 1924. En muchos de sus apartados, la legislación desfavorecía a los puros, aunque poco después de aprobada se dictaminó por la Corte que algunas de las enmiendas eran anticonstitucionales como, por ejemplo, la que requería a una colectividad emergente presentar 25,000 inscripciones para lograr su participación en las elecciones. Sin embargo, uno de los artículos que se mantuvieron en la nueva ley sería de ingrata memoria para los unionistas ocho años después cuando intentaron registrar el viejo nombre de la Unión para las elecciones de 1932, tras la desaparición de la Alianza.[24]

Para estar en ley, los republicanos puros se vieron en la necesidad de modificar acuerdos tomados en su asamblea constituyente. Cambiaron el nombre de la colectividad al de Partido Constitucional Histórico y dejaron a un lado el caudillesco gallo como emblema para adoptar el elefante del Partido Republicano nacional y las siglas G.O.P (Grand Old Party) para mitigar las acusaciones de estaban aliados a los “comunistas” de Santiago Iglesias. Lo del cambio de nombre era solo fachada y tecnicismo. Nadie lo llamaría Constitucional Histórico. Para los seguidores de Martínez Nadal seguían siendo “los puros”.

-

El Reglamento

Los reglamentos de partido asignan jurisdicciones, deberes y responsabilidades a sus afiliados y dirigentes. Identifican procedimientos y mecanismos para sus operaciones como brazos civiles del Estado. A menudo son acusados de ser letra muerta o, en su defecto, biombo que enmascara intereses poco altruistas. Un mirada diacrónica de los mismos distingue los ajustes e incluso modificaciones de gran calado necesarios para transitar cambios en paradigmas, y sintonizar con los tiempos y las demandas sociales. No obstante, su capacidad de coadyuvar en la creación y sostenimiento de mitos y utopías no debe escatimarse. El reglamento del Partido Republicano Puro (prescindimos de su nombre oficial cuyo uso fue sólo de índole legal ) fue aprobado durante las jornadas de la convención constituyente (28-29 de junio de 1924) y enmendado en asambleas extraordinarias convocadas en 1927 y 1930. Está vigente, pues, en el período en que se registran las actas que examinamos (1928-1932). Contiene 105 artículos; para los propósitos de este ensayo seleccionamos aquellos que por su naturaleza iluminan fundamentaciones programáticas y prácticas relativas a jerarquización y militancia.[25]

Los reglamentos de partido asignan jurisdicciones, deberes y responsabilidades a sus afiliados y dirigentes. Identifican procedimientos y mecanismos para sus operaciones como brazos civiles del Estado. A menudo son acusados de ser letra muerta o, en su defecto, biombo que enmascara intereses poco altruistas. Un mirada diacrónica de los mismos distingue los ajustes e incluso modificaciones de gran calado necesarios para transitar cambios en paradigmas, y sintonizar con los tiempos y las demandas sociales. No obstante, su capacidad de coadyuvar en la creación y sostenimiento de mitos y utopías no debe escatimarse. El reglamento del Partido Republicano Puro (prescindimos de su nombre oficial cuyo uso fue sólo de índole legal ) fue aprobado durante las jornadas de la convención constituyente (28-29 de junio de 1924) y enmendado en asambleas extraordinarias convocadas en 1927 y 1930. Está vigente, pues, en el período en que se registran las actas que examinamos (1928-1932). Contiene 105 artículos; para los propósitos de este ensayo seleccionamos aquellos que por su naturaleza iluminan fundamentaciones programáticas y prácticas relativas a jerarquización y militancia.[25]

A. Art. 1

Son republicanos puros los que están reconocidos como tales y los que hagan pública adhesión a los ideales republicanos puros.

Se enfatiza la pertenencia al partido Republicano Puro como un ejercicio de afiliación pública. No se trata meramente de un asunto de registro sino de visibilidad y lealtad personal e institucional. Cabe señalar que no es privativo de este partido en particular sino que es un patrón iterado en los principales partidos políticos de la primera mitad del siglo XX. Muchas de las contiendas partidistas, sobre todo en tiempos electorales, aluden a traiciones, transfuguismos a otros partidos, nociones de legitimidad e ilegitimidad y sobre quiénes representan los ideales originarios. La adjetivación de “puros” es en sí misma un mecanismo efectivo de afiliación: “es el partido de Barbosa”; “carga la antorcha”; “no ha vendido sus ideales”; “no pacta con su enemigo histórico, etc.”

B. Art. 4

Todo Municipio tendrá un Comité Local que represente al pueblo republicano puro de dicho Municipio, elegido por los electores republicanos puros, y que constará de once miembros en las cabeceras del Distrito Senatorial y Municipios de primera clase, de los cuales serán tres mujeres; de nueve en los de segunda clase, de los cuales serán dos mujeres, y de siete en los de tercera clase, de los cuales será una mujer.

Ningún miembro del Comité Local podrá pertenecer al Comité Territorial, ni como propietario ni como suplente. Y ningún miembro de un Comité Local podrá desempeñar ningún cargo dentro de una administración municipal.

Dirijo la atención hacia la inclusión de mujeres (aunque sea en proporción diferenciada respecto a la de los hombres) en el comité local. Se da en un momento clave para el sufragismo que recibe un mayor estímulo para que las mujeres obtengan su franquicia electoral de parte de los republicanos puros y los socialistas que de los aliancistas. Las actas 1928-1932 evidencian un paulatino empoderamiento de mujeres en puestos directivos. Incluso se suscitan debates entre grupos al interior del comité cuyos portavoces son mujeres. Pasan de destacarse como esposas de directivos a tener un liderato más autónomo.

C. Art. 13

Todas las cuotas, donativos y contribuciones procedentes de empleados y funcionarios insulares y federales, o de otras fuentes, serán recibidos por los Comités Locales

Locales, por la Comisión Ejecutiva, por el Comité Territorial, según el caso, e ingresados en el tesoro de los respectivos organismos políticos del Partido, únicamente en concepto de propiedad exclusiva del Partido, para los fines políticos y reglamentarios. ENTENDIENDOSE, que los donantes o contribuyentes renuncian a todo derecho sobre las cuotas o donativos recibidos por los comités.

La obligación de contribuir al sostenimiento del partido por empleados y funcionarios en todos los niveles del gobierno federal y local en Puerto Rico era parte de un protocolo transaccional notorio: los afiliados de un partido entraban a trabajar en las agencias e instancias por recomendación partidista. Muchas de las gestiones que se registran en las actas 1928-1932 tienen que ver con endosos para ocupar puestos burocráticos, lo cual causa a menudo fricciones entre los miembros y entre los sub-grupos por barrio (San Juan, Santurce y Puerta de Tierra).

D. Art. 22

El Comité Territorial constará de catorce delegados varones propuestos a razón de dos delegados de cada distrito senatorial y nombrados por la Asamblea, de un Presidente, tres Vice-Presidentes y un Secretario designados por la Asamblea, los cuales tendrán voz y voto en las reuniones de dicho Comité, y también de siete damas del Partido Republicano Puro, nombradas por la Asamblea con voz y voto, a razón de una por cada distrito senatorial…

El Comité Territorial sigue la misma pauta de representación femenina.

E. Art. 23

El “Committeeman” y la “Committeewoman” del Partido Republicano Puro serán designados de entre los delegados a la Convención Nacional Republicana, propuestos en Asamblea, y podrán concurrir a las reuniones del Comité Territorial, con voz en todos los asuntos políticos locales, y con voz y voto en los casos relacionados directamente con el organismo político nacional en que representan al Partido Republicano Puro.

Las figuras de estos delegados gozaban de mayor reconocimiento y podría argüirse que mucha más participación y prestigio que los que concurren a las convenciones de los partidos nacionales en la actualidad. El republicano puro, Roberto H. Todd, maniobró con éxito su permanencia como delegado a pesar de que la facción republicana de Tous Soto intentó desbancarlo. Sin embargo, el apoyo del gobernador Towner a Tous Soto y la campaña de descrédito a los republicanos puros por su asociación con los socialistas le costó caro a los puros dentro del GOP.

F. Art. 89

Todo republicano puro está obligado a contribuir en la medida de sus recursos a los gastos del Partido, y quien no contribuya a su sostenimiento, no tendrá derecho a solicitar el apoyo del Partido, en ningún sentido.

Como solían decir los gobernadores en tiempo de España: “se acata pero no se cumple”. El mayor dolor de cabeza que se constata en las actas es la situación financiera. A medida en que la Depresión hace mayor mella, los caudales del comité local de San Juan enflaquecen y se deben de suspender o achicar las actividades proselitistas.

G. Art. 103

Ningún organismo del Partido podrá determinar, resolver o acordar la celebración de pactos, uniones, entendidos, fusiones, alianzas o coaliciones con otros partidos o grupos; ni podrá determinar, resolver o acordar la disolución de este Partido, ni podrá hacer cambios ni modificaciones en el ideal supremo de este Partido, a menos que sea por el acuerdo del voto de las dos terceras partes de una asamblea reglamentaria legalmente constituida; pero tal acuerdo tomado por dicha asamblea no será efectivo hasta los quince días después de adoptado…DISPONIENDOSE, además, que este artículo no es aplicable a la Coalición Repúblico-Socialista, la cual, para ser ratificada, no necesitará más que la mayoría del quorum de la Asamblea.

-

El líder Rafael Martínez Nadal

Desde su fundación cen el último tercio del siglo XIX, los partidos políticos puertorriqueños albergaron lideratos con un fuerte tono personalista. Este rasgo se acentuará bajo el nuevo dominio de Estados Unidos. Los lideratos partidistas durante la mayor parte del siglo XX fueron de larga duración con dosis relativamente altas de caudillismo y centralización. El período que transitamos (década de 1920) está dominado por las figuras de Antonio R. Barceló (Alianza), Santiago Iglesias Pantín (Partido Socialista Obrero) y Rafael Martínez Nadal (Republicano). Tras su integración con los unionistas para conformar la Alianza, el liderato de José Tous Soto, sucesor de José Celso Barbosa como timonel del Partido Republicano Puertorriqueño, decayó de manera notable. Ese momento de inflexión para los dos partidos históricos que habían dominado la escena en las primeras dos décadas del siglo-Unión de Puerto Rico y el Partido Republicano Puertorriqueño-catapultó el liderato de Rafael Martínez Nadal, en esos momentos vice-presidente de los republicanos. Ostentó la jefatura republicana y la presidencia del Senado de Puerto Rico (en los cuatrienios de 1932 y 1936). Revalidó como senador en las elecciones de 1940 pero la muerte le sobrevino poco después.

En una de sus numerosas publicaciones en torno a Martínez Nadal, el historiador Gonzalo Córdova examina una faceta de su vida profesional.[26] El político ejerció en varios momentos de su vida el periodismo, vocación que compartió con otras como la abogacía, el comercio, la agricultura y la literatura. De ahí que Córdova lo describa como “un verdadero hombre renacentista con un temperamento audaz” [27]. No es de extrañar el maridaje entre política y periodismo, algo que recorre la historia de Puerto Rico desde la segunda mitad del siglo XIX. Periódicos doctrinarios como La Democracia y El Águila o El Tiempo, constituían plataformas proselitistas y de divulgación donde se dirimían a diario las cuestiones públicas y se escenificaban los debates.

Para propósitos de este ensayo introductorio, me interesa destacar similitudes y diferencias con otro político -Luis Muñoz Marín- mucho más joven pero contemporáneo en las luchas políticas desde la década de los 1920 y también un periodista de quilates. Enmarco el breve análisis en la categoría de carisma, esbozada por Max Weber en su célebre libro Economía y sociedad, publicado originalmente en 1922.[28] Señala el sociólogo alemán que el carisma es la relación de dominación entre un líder y sus seguidores. A diferencia de la dominación de orden tradicional o la dominación racional o burocrática, la legitimidad de la dominación carismática reside en el establecimiento de una comunidad de carácter emotivo. Los populismos exhiben este rasgo. Cabe señalar que los tres tipos no son herméticos sino que permiten combinaciones. Tanto Martínez Nadal como Muñoz Marín fueron líderes carismáticos aunque en Martínez Nadal se incorporan con mayor acento rasgos de legitimidad tradicional. Es el líder que carga con la llama de un ideal. Mientras, en Muñoz Marín el legado del padre aunque constituyente de su carisma se cuestiona por el hijo incluso militando en el partido Socialista. Más que continuidad con el legado paterno (que no desdeña), Muñoz Marín aspira a una nueva hora.

Los seguidores perciben en el líder carismático cualidades que Weber denomina como extra-cotidianas. En Martínez Nadal y Muñoz Marín, la palabra oral y la escrita constituyeron armas de extraordinario efecto. Más moderna, mediática y neoyorkina la de Muñoz Marín; más de tribuna, parlamentaria e hispanista en el líder de los puros. Dominaron los dos el periodismo de opinión y el formato editorial, algo que extendió su capacidad de convocatoria y su capacidad proselitista.

En efecto, durante la crisis desatada por la creación de la Alianza el Martínez Nadal montado en tribuna editorial fue instrumental en congregar una comunidad de fieles convocada para defender la “pureza” del ideal anexionista “mancillada” por los republicanos de Tous Soto. Asume Martínez Nadal “la representación legítima” (otro concepto de Weber) en una serie de editoriales publicados en El Globo, periódico que fundó en el momento crítico, aunque tuvo corta vida.

Lanzado en febrero de 1924 pareciera que el periódico que salía en las tardes presagiara lo que iba a ocurrir poco después con el anuncio de una alianza entre unionistas y republicanos. Desde ese momento, la escritura periodística de Martínez Nadal alcanza niveles frenéticos. Manteniendo los visos de neutralidad en los primeros días del sorpresivo evento que trastornaba el paisaje partidista, muy pronto El Globo y su editorialista derivaron a una oposición más férrea y demoledora.[29]

Un escrutinio básico de editoriales y notas periodísticas hasta los inicios de 1925, cuando El Globo desaparece abrumado financieramente, devela un decálogo de proposiciones que constituirán la base del pacto entre el líder Martínez Nadal y sus seguidores.

a. La Alianza constituye un acto de traición al republicanismo. El líder y los que se mantienen en las filas de los “puros” constituyen lo moralmente correcto y aquí me valgo de la dicotomía con fuerza antropológica definida por Mary Douglas entre lo limpio y lo mancillado.[30]

b. La Alianza es una expresión clasista. No representaba al pueblo sino a los intereses de las grandes riquezas. La Alianza ahondaba las diferencias de clase bajo una promesa falsa de crear una unidad por encima de las clases. En realidad se trataba de una reconversión oligárquica.

c. La Alianza es una defensa del status quo al que Martínez Nadal tildaba de “esclavitud colonial”. La nueva colectividad se propone cancelar como irrelevantes las opciones de futuro político para Puerto Rico: la estadidad y la independencia. Los aliancistas se aferraban ahora a una fórmula equívoca de autonomía, un “estado libre asociado” en versión previa a la consagrada en 1952.

d. La Alianza es una diabólica combinación que se rendía ante las autoridades de Washington y administración en Puerto Rico. Actuaba bajo la falacia de que el enemigo de la democracia eran los socialistas -revolucionarios y ateos-, que harían desaparecer la propiedad privada y las libertades.

e. La Alianza es un instrumento de tiranía electoral. El retroceso de la representación democrática se evidenciaba con la nueva Ley Electoral aprobada por la mayoría simpatizante de la Alianza y firmada por el gobernador Towner, creada para sofocar la voz de las minorías.

f. La Alianza ha convertido a los republicanos en siervos de los unionistas, el enemigo político histórico. Antonio R. Barceló, mejor político, manejaría la nueva maquinaria en lugar de un debilitado y desacreditado Tous Soto.

g. La estadidad es la única fórmula que garantiza la felicidad del país pues se amoldaba a sus condiciones reales. Es “la única forma de atemperar nuestros nobles sueños de igualdad y libertad a las realidades de nuestra existencia de pueblo débil y pequeño bajo la administración de un pueblo fuerte y glorioso”.[31]

h. Los puertorriqueños nos estábamos adueñando de los defectos de los americanos sin aprender “sus indiscutibles virtudes”. Martínez Nadal deploraba los efectos de una apropiación cultural que vulneraba las costumbres sociales y religiosas de raíz hispánica. En la política, señala, era todavía peor.

i. Era el cálculo material lo que decidía los principios políticos en la Alianza. Todo esto, pontificaba Martínez Nadal, era la ruta “trágica” por donde Puerto Rico había llegado a la presente situación sicológica de vivir “sin ideales ni esperanzas”.[32]

j. Como líder, no abrigaba impulsos personalistas ni egoístas. Martínez Nadal se presenta como una figura desinteresada actuando como conciliador, no como sectario. Era Tous Soto el que estaba seducido por el autoritarismo y se encaminaba a una dictadura de la mano de Barceló.

-

Las Actas del Comité Local de San Juan, 1928-1932

Armado en sus líneas básicas el escenario contextual e identificados los principales condicionantes que movilizaron las actuaciones político-partidistas durante la década de 1920, puede extraerse un perfil de las Actas con un mayor valor indiciario. Recordando que los contenidos del libro remiten a incidencias y acuerdos de las reuniones de un comité local, el perfil nos asiste, en lo fundamental, para distinguir patrones, énfasis, tendencias y protagonismos políticos en un nivel operacional y táctico limitado en ámbito. Como indicáramos con anterioridad, examinar los libros de actas correspondientes a otros municipios, a la instancia insular o territorial, la prensa y otras fuentes testimoniales, es asignatura pendiente para realizar procesos de corroboración, comparación y correlación, requeridos por una investigación de mayor solvencia.

Ahora bien, en tanto documentación indiciaria, ¿qué nos indica este libro de actas? ¿Cuáles son las claves de lectura para entender a un partido que pasará de ser minoritario en la década de los 1920 hasta lograr el poder administrativo local en la década de los 1930?

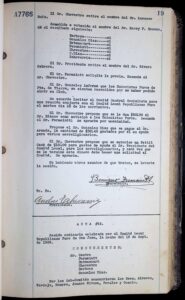

El libro de Actas de las Sesiones del Comité Republicano Puro de San Juan, que consta de 300 folios, da comienzo el día 5 de agosto de 1928, tres meses antes de las elecciones generales de 1928 y finaliza el 4 de febrero de 1932, nueve meses antes de las elecciones generales de 1932.

- Los asuntos que dominan en este libro son:

a. elecciones y relevos de la directiva ejecutiva y de los comités. Son frecuentes las renuncias cuyas razones van desde enfermedades, formar parte del gobierno municipal, ocupar un cargo en el Comité Territorial o encargarse de profesiones o negocios. En varias instancias las renuncias son el desenlace, con algún tono teatral, de diferencias de opinión en las reuniones. Algunas veces los involucrados se retractan, en otras la asamblea pide que retiren sus renuncias. Se impone un ambiente donde priva lo emocional y lo impulsivo a expensas de conductas más impersonales.

b. crisis en las finanzas del Comité local y alusiones a una situación precaria también en las arcas del Comité Territorial. Varios condicionantes figuran en esta merma de ingresos: en términos generales, la crisis ya innegable desde 1929 en la economía del país; la adhesión mayoritaria de grandes fortunas republicanas al aliancismo, no a los puros, y la reducción en lo recaudado en cuotas de los miembros, en particular, de los empleados públicos, muchos de ellos clientela de los republicanos aliancistas.

c. la organización pre-electoral. Se trasluce un partido todavía en fragilidad organizativa. Se consignan visitas casa por casa y atención a los registros electorales para “evitar fraudes y estar seguros de sus residencias [la de los votantes] actuales”. (Acta #11, 5 de septiembre de 1928). En las actas previas a las elecciones de 1932 se anuncian esfuerzos por “alfabetizar” a potenciales electoras pues serán los primeros comicios en que las mujeres pueden votar aunque con sólo con el requisito de la literacia.

- Estructura del comité

a. Aspiraciones y objetivos. Se hace difícil extraer de las Actas cuáles son las estrategias proselitistas del Comité en el período previo a las elecciones de 1928. Da la impresión en momentos de que había una expectativa de un nuevo triunfo de la Alianza, algo que en efecto ocurrió pero a la vez un cálculo de que el ala republicana de la Alianza volvería eventualmente al redil .

b. Miembros: En su conjunto el Comité Local aglutina un nivel intermedio de liderato en el organigrama del partido. No son meros electores pero tampoco tienen una relevancia insular como la que despliegan los miembros del Comité Territorial. Más bien, la mayoría tiene un perfil establecido en el municipio y en los barrios en que el Comité divide su jurisdicción (San Juan, Puerta de Tierra y Santurce). Ahora bien, es de notar que los miembros que residen en San Juan tienen una mayor participación en los cuadros directivos que los de Puerta de Tierra y Santurce. También debe resaltarse el peso de las conexiones familiares y profesionales entre muchos de sus miembros. Es el caso de la esposa de Manuel Rossy, un líder histórico del republicanismo, cuyas opiniones e intervenciones son frecuentes y significativas.

c. Dificultades: Cambios en la sede, despido de empleados, venta de mobiliario, austeridad en las ayudas a los miembros, actividades más discretas de proselitismo, campañas para obtener donaciones de los más acaudalados en el comité son algunos de los mecanismos a los que recurren los directivos de turno para mantener a flote las operaciones. En un momento dado la precariedad asume un tono de comedia. En las Actas se consigna que han podido separar $1.50 que les permite comprar una escoba, un cubo y otros artículos para mantener limpio el local.

d. Crisis: Tras el paso del huracán San Felipe, aumentan las peticiones de ayuda de parte de grupos e individuos afiliados. El local del sub-comité de La Perla necesita reparaciones y se programan reparticiones de víveres para asistir a damnificados. En el Acta #17 (6 de octubre de 1928) se asienta que el Comité no tiene fondos. Hay atrasos en las cuotas que los empleados municipales aportan al Comité. La explicación es inapelable: no han cobrado sus sueldos desde San Felipe (Acta #19, 10 de octubre de 1928). Se acumulan las cuentas por pagar, algunas de ellas un tanto folclóricas. A unos músicos el Comité les deben $8.00 por una plena compuesta para amenizar un meeting en la parada 25 (Acta #20, 16 de octubre de 1928). Para noviembre, el Comité decide despedir a todos los empleados y se entregan las fianzas del servicio eléctrico; más tarde les llega la hora a los muebles y al servicio telefónico. Lo poco que se ha recaudado ha sido entregado al presidente territorial Martínez Nadal, según hace constar el Tesorero (Acta #24, 15 de noviembre de 1928). En el Acta #25, se registra la renuncia de los directivos del Comité quienes pidan que se reconsidere el despido de los empleados. El presidente Echavarría renuncia el 24 de noviembre (Acta #26); se reconstituye la directiva con Luis Castro como presidente el 5 de diciembre (Acta #29). Lo que resulta sorprendente, en medio de tanta tribulación, es que no se mencione para nada las elecciones generales realizadas el 6 de noviembre. No será hasta el 14 de diciembre que el Comité se pronuncie sobre los comicios.

e. Liderato femenino. A lo largo del período que comprende este libro de Actas se atisba un interesante proceso de empoderamiento en el liderato y participación de las mujeres. De ser mencionadas al estilo de la crónica social en los periódicos de la época como “la distinguida esposa de nuestro presidente…” pasan a ocupar cargos directivos, protagonizar debates aunque no tengamos los pormenores de estos y tener una presencia más protagónica una vez se reconoce el derecho al voto femenino (mujeres alfabetizadas en las elecciones de 1932). En el Acta #46 del 21 de junio de 1929, por ejemplo, se discute un informe del Comité Conjunto (puros y socialistas) sobre la participación de las mujeres en los organismos del Partido Socialista. No es hasta noviembre del año próximo que se registra un paso clave: se reconstituye el Comité Local e ingresan mujeres a la directiva. Da la impresión (la narrativa es poco transparente) que no se había cumplido oportunamente con las recomendaciones del Comité Territorial ni atendido las presiones del “Bloque de Mujeres Republicanas” sobre la incorporación de las mujeres a puestos de liderato. Varias mujeres se integran a puestos directivos en el Comité Local y en sus sub-comités entonces. No se trata de un componente unitario. Angela Caldas de Martínez (en 1931 pasa a ocupar el puesto de Tesorera del Comité) y Patria Turull de Rossy mantienen una rivalidad en torno a ciertos temas, especialmente, quién lleva la voz cantante en las gestiones de patronazgo. En efecto, los empoderamientos son heroicos y sórdidos también; se enfrentan a las desigualdades pero en muchas ocasiones las reproducen. Otro campo estimulante de investigación.

f. El líder mesiánico. A prueba de críticas y ahorros forzados se sostiene la imagen del líder insular Martínez Nadal. Cuando se acerca el día de su santo, a pesar de la resaca del huracán, el Comité aprueba “comprar un objeto de $25.00 [una cantidad sustancial para la época y más en las circunstancias] para un regalo a nuestro Presidente mañana día de su Santo”. Además, se acuerda “enviar una felicitación para ser publicada en El Tiempo”. (Acta #23, 23 de octubre de 1928). A pesar de todo, y como dictaba el templado de los lideratos políticos de la época, la reverencia al líder era imprescindible aún en tiempos de gran inquietud. En el Acta #21 del 17 de octubre de 1928, Martínez Nadal visitó la sede del Comité Local. Apenas un mes después de San Felipe y a tres semanas de las elecciones generales, les pide a sus correligionarios que dejen a un lado sus discrepancias y dediquen su tiempo a la campaña electoral.

g. Tensiones: Este concepto es algo elusivo porque requiere leer entre líneas. A pesar de la parquedad de las Actas, en ellas se pueden identificar indicios de tensiones o temas que preocupan aunque no se explicitan por la naturaleza misma del tipo de documento. Una de estas tensiones, digamos soterradas, refiere a las relaciones entre los puros y los socialistas. La Coalición no es un pacto electoral entre iguales. Hay diferencias en términos de prioridades (la estadidad y la relación entre capital y trabajo son potenciales puntos de contención). En una de las actas se expresa que los socialistas usan sólo su propaganda en las actividades de campaña y no mencionan a los puros. Al tema de la convivencia entre los socialistas y los republicanos antes y después de la victoria de la Coalición en 1932 le falta una atención historiográfica más sistemática, menos centrada en los líderes y más atenta a las transformaciones sociológicas en el país.

Pero quizás la principal fuente de desasosiego para el Comité Local es la sequía de poder sufrida por los republicanos. Desde las primeras elecciones del siglo XX de dudosos resultados, los republicanos no lograron obtener el favor electoral como pudo su rival histórico: el Partido Unión. Incluso, si se analizan las estadísticas de los triunfos de la Alianza en las elecciones del 1924 y 1928 nos damos cuenta de que se debieron más a la fuerza del componente unionista que dirigía Barceló que a los votantes convocados por los republicanos de Tous Soto. El destino adverso en las elecciones se siente por partida doble en el caso del Comité Local de San Juan. Para los puros, ganar la Alcaldía no se trata sólo de un asunto político sino de supervivencia de un sistema de patronazgo y de financiación partidista. Luego del triunfo de la Alianza en 1928, hubo relevo en la cúpula del Comité Local. En el Acta #31 del 14 de diciembre se inicia la consideración de un nuevo plan de acción “para el sostenimiento de la campaña de 1932”. Se aprueba ese día una resolución que modifica la perspectiva más concentrada en San Juan: “no es preciso entrar a analizar las causas de la derrota en la local, sino contemplar el intenso avance que hemos hecho en toda la isla y sobre nuestro desastre en la local, prepararnos para luchar y vencer en el porvenir…”

Epílogo

El período 1928-1932 culmina con la disolución de la Alianza Puertorriqueña y la incapacidad del componente unionista dentro de ella de recuperar su antiguo nombre Unión de Puerto Rico para competir en las elecciones con la fuerza de la marca que había dominado la política isleña de 1904 a 1924. Concurriría a las elecciones de 1932 con el nombre de Partido Liberal Puertorriqueño -presidido por Antonio R. Barceló pero con la sombra emergente del recién incorporado Luis Muñoz Marín- con una plataforma a favor de “la fundación de una patria libre y soberana”.[33]

Los republicanos puros entraron en octubre de 1932 en un “pacto libre electoral” con el Partido Socialista bajo un nuevo nombre: Partido Unión Republicana. Su ideal permanecía inalterado: la integración plena a Estados Unidos como estado. Del lado de los socialistas, la cuestión del status era en ese momento un tema abstracto, no práctico. Lo que era imprescindible es que las conquistas políticas marcharan paralelas hacia “el mayor acrecentamiento de la producción y hacer la mejor distribución de los beneficios de la riqueza”. [34] En los próximos años, sin embargo, el Partido Socialista habría de decantarse hacia la estadidad.

Los resultados por partido en las elecciones de 1932 fueron los siguientes:

Unión Republicana- 110,794

Partido Socialista- 97,438

Partido Liberal – 170,168

Partido Nacionalista – 5,257 (Pedro Albizu recibió 11,882 como candidato a senador por acumulación).

A pesar de ser el partido más votado, el Partido Liberal no ganó los comicios. La Coalición republicano-socialista triunfó no sólo en 1932 sino también en las cruciales elecciones de 1936. Técnicamente también ganó las de 1940 cuando logró elegir a Bolívar Pagán como Comisionado Residente aunque el Partido Popular Democrático, fundado apenas dos años antes, terminó dominando las dos cámaras de la Legislatura e implantando su programa de gobierno.

Notas

[1] Sobre el concepto de “opinión pública” y su rol como significante en el discurso político en las primeras décadas del siglo XX, véase Álvarez Curbelo, Silvia (2015). The Militarization of Citizenship: War, Modernity and US citizenship for Puerto Ricans (1916-1918). Ponencia no-publicada presentada en One-Hundred Years of the Jones Act and Puerto Ricans’ U.S. Citizenship Symposium, Hunter College, New York.

Para un análisis del cambio en el paradigma periodístico que representan ambos periódicos, véase Colón Zayas, Eliseo (2024). Bajo la lupa de Antonio S. Pedreira: periodismo e industria periodística en Puerto Rico. En Silvia Álvarez Curbelo y Rafael Cabrera Collazo (eds.). Puerto Rico y el mundo. Retos y respuestas (siglos XX y XXI). San Juan: Academia Puertorriqueña de la Historia/Instituto de Cultura Puertorriqueña, 189-206.

[2] Álvarez Curbelo, Silvia (2000). El centro de todo: consumo, arquitectura y ciudad. En Enrique Vivoni Farage. San Juan, siempre moderno: Arquitectura y modernización en el siglo XX. San Juan: Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico/ Comisión 2000, 238.

[3] Bird, Esteban (1937). Report on the Sugar Industry in Relation to the Social and Economic System of Puerto Rico. San Juan: Bureau of Supplies, Printing and Transportation, 78.

[4] Diffie, Bailey W. and Justine (1931). Porto Rico: A Broken Pledge. New York: Vanguard Press, 82.

[5] Véase Álvarez Curbelo, Silvia (1993). El discurso populista de Luis Muñoz Marín: Condiciones de posibilidad y mitos fundacionales en el período 1932-1936. En Silvia Álvarez- Curbelo y María Elena Rodríguez Castro (eds.). Del nacionalismo al populismo: Cultura y política en Puerto Rico. San Juan: Ediciones Huracán, 13-35.

[6] Para un examen de las visiones del liderato político puertorriqueño sobre Estados Unidos en el entresiglos XIX-XX, véase Aarón Gamaliel Ramos (1987). Las ideas anexionistas en Puerto Rico bajo la dominación norteamericana. San Juan: Ediciones Huracán.

[7] Downes v. Bidwell, 182 U.S.244, 244&n.1 (1901).

[8] Pagán, Bolívar (1959). Historia de los partidos políticos puertorriqueños, 1898-1956. San Juan: Librería Campos, 1, 84. Vols.2. Para un análisis más específico, véase Negrón Portillo, Mariano (1990). Las turbas republicanas, 1900-1904. San Juan: Ediciones Huracán.

[9] Pagán, I, 90-94.

[10] Meléndez, Ramón (1961). La Base Quinta del Programa del Partido Unión de Puerto Rico, Revista Instituto de Cultura Puertorriqueña. Primera Serie, Núm.12, 49.

[11] Para una relación del dominio unionista entre 1904-1917 véase Carmelo Delgado Cintrón, “Palabras dichas el 29 de septiembre de 2015 en ocasión de la presentación del tomo IV 1907-1908 de las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico: Primera y Segunda Sesiones de la Cuarta Asamblea Legislativa (1907-1908)”, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 29 de septiembre de 2015.

[12] El Imparcial, 4 de marzo de 1924.

[13] Pagán, op.cit., I, 199.

[14] La comisión legislativa que viajó a Washington a comienzos de 1924 fue el resultado de la Resolución Conjunta #2 de julio de 1923. La misma comprometía a los tres partidos (Unión, Republicano y Socialista) a defender en bloque el gobernador electivo para Puerto Rico ante el congreso norteamericano y el presidente Coolidge.

[15] El texto completo del Manifiesto Tous-Barceló se encuentra en Bolívar Pagán, op. cit., I, 228-233.

[16] Ibid., 231-32.

[17] Justicia, 5 de mayo de 1924.

[18] Córdova, Gonzalo (s.f.). “La formación del Partido Puro”. Texto inédito. 11.

[19] El Tiempo, 9 de mayo de 1924, p. 1. Citado en Córdova, “La formación...” 11.

[20] Ibid., 12.

[21] Un posible autor de esta contra acusación es el socialista Bolívar Pagán, un analista precoz del escenario internacional después de la Primera Guerra Mundial.

[22] Córdova, “La formación...” 13.

[23] The Stricken Land es el título que el gobernador de Puerto Rico, Rexford G. Tugwell (1941-1946) le daría a su libro de memorias sobre su estancia en Puerto Rico. La versión en español con el título La tierra azotada está editada por Jorge Rodríguez Beruff (Fundación Luis Muñoz Marín, 2010).

[24] La cuestión de los nombres de los partidos puertorriqueños durante la década de 1920 es bastante laberíntica. Para las elecciones del 1928 y l932 las nomenclaturas forman parte del debate electoral.

[25] Reglamento del Partido Republicano Puro (s.f.). San Juan: Tipografía La Correspondencia.

[26] Córdova, Gonzalo (1992). Rafael Martínez Nadal, editorialista. Separata del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, Vol. XIII, Núm. 43.

[27] Ibid., 1.

[28] La primera edición en español es de 1944 por el Fondo de Cultura Económica (México).

[29] Gonzalo Córdova glosa muchos de los editoriales en Rafael Martínez Nadal: editorialista (1992). Mi recomendación metodológica, sin embargo, es examinar los ejemplares de manera directa primero para apreciar sus elementos retóricos, argumentativos y mecanismos de persuasión como un todo.

[30] Véase Douglas, Mary (2000). Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Madrid: Siglo XXI. España Editores.

[31] El Globo, 22 de mayo de mayo, 2.

[32] Ibid., 27 de enero de 1925, 2.

[33] Pagán, op.cit.1, 337; II, 20.

[34] Pagán, op.cit., II, 35.